Die Walcker-Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche Loffenau

Ein Denk-Mal zum Tag des offenen Denkmals 14. September 2025

Heute berichte ich über eine “Kraft für Neues”, die vor langer Zeit aufgebracht wurde, nämlich über die Entstehung und Renovierung der Walcker-Orgel in der Heilig-Kreuz-Kirche in Loffenau. Der Text entstand ursprünglich für meine Technikführung am Tag des offenen Denkmals 2025.

Seit 1989 habe ich Gottesdienste an diesem Instrument begleitet und dabei viele schöne und traurige Momente im Leben der Kirchengemeinde miterlebt. Kirchenorgeln sind besondere Instrumente und überleben nicht nur ihre Erbauer, sondern begleiten meist viele Generationen einer Gemeinde, oft ohne zu besonderer Prominenz zu gelangen.

Ihr Dasein, meist auf einer Empore, überdauert viele Jahrhunderte und ist von einer besonderen Einfühlsamkeit geprägt. Die Orgel hat nun im Jahr 2025 das stolze Alter von 169 Jahren erreicht, also den Deutsch-Französischen Krieg, die Gründung des Kaiserreichs, zwei Weltkriege, die Nazi-Herrschaft und zwei Demokratien er- und überlebt und ist nun in Baden wohnhaft, steht aber noch immer im Dienst der evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Anders als andere Instrumente sind Orgeln meist Unikate. Die Orgelbauer – hier die Mitarbeiter der Firma Eberhard Friedrich Walcker – gehen auf die Besonderheiten des Orts ein. Offensichtlich ist das im Gehäuse (Prospekt in der Orgelsprache), das hier – anders als zumeist - zwei Türme hat, um die lichtgeflutete Rosette der Südwand nicht zu verdecken. Hinter diesen Türmen verbergen sich die längsten Pfeifen, welche die tiefsten Töne erzeugen. Insgesamt wurde das Klangbild des Instruments an die Größe der Kirche und den Geschmack des zeitgenößischen Publikums angepasst und ist mit letzterem ein bleibendes Zeugnis seiner Zeit: es entstand hier also eine "romantische” Orgel.

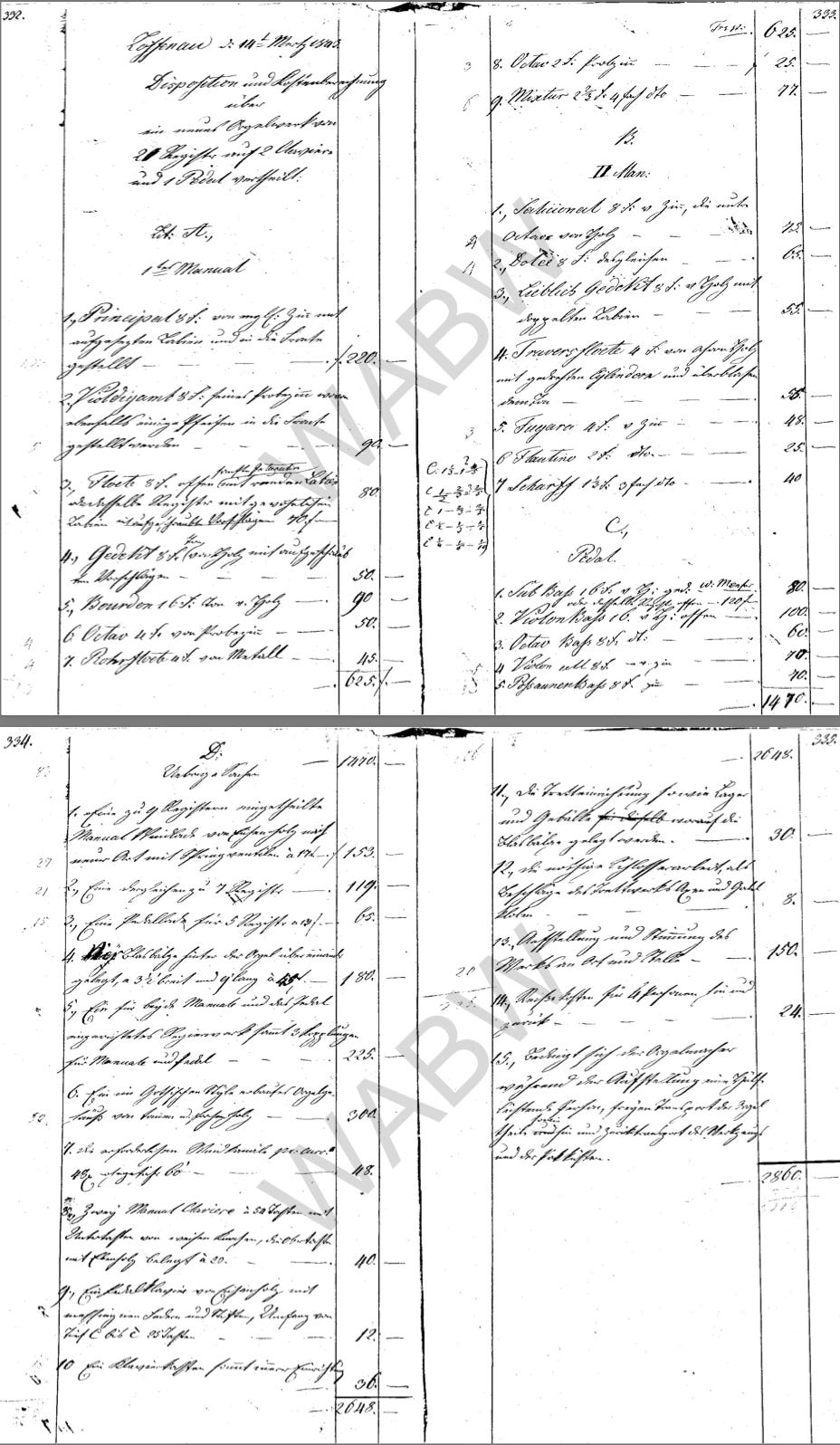

Die Bestellung einer Orgel für den 1842 entstanden Neubau des Kirchenschiffs wurde schon 1843 aufgegeben, um sich zum Preis von 2860 Silbergulden eine Orgel von der bekannten Orgelbaufirma Eberhard-Friedrich-Walcker bauen zu lassen. Diese Firma aus Ludwigsburg, die in den 223 Jahren zwischen 1780 und 2003 rund 6000 Orgeln baute, hatte damals große Bekanntheit erlangt und ihren Erfolg mit dem Bau der Orgel für die Paulskirche in Frankfurt am Main im Jahr 1833 begründet.

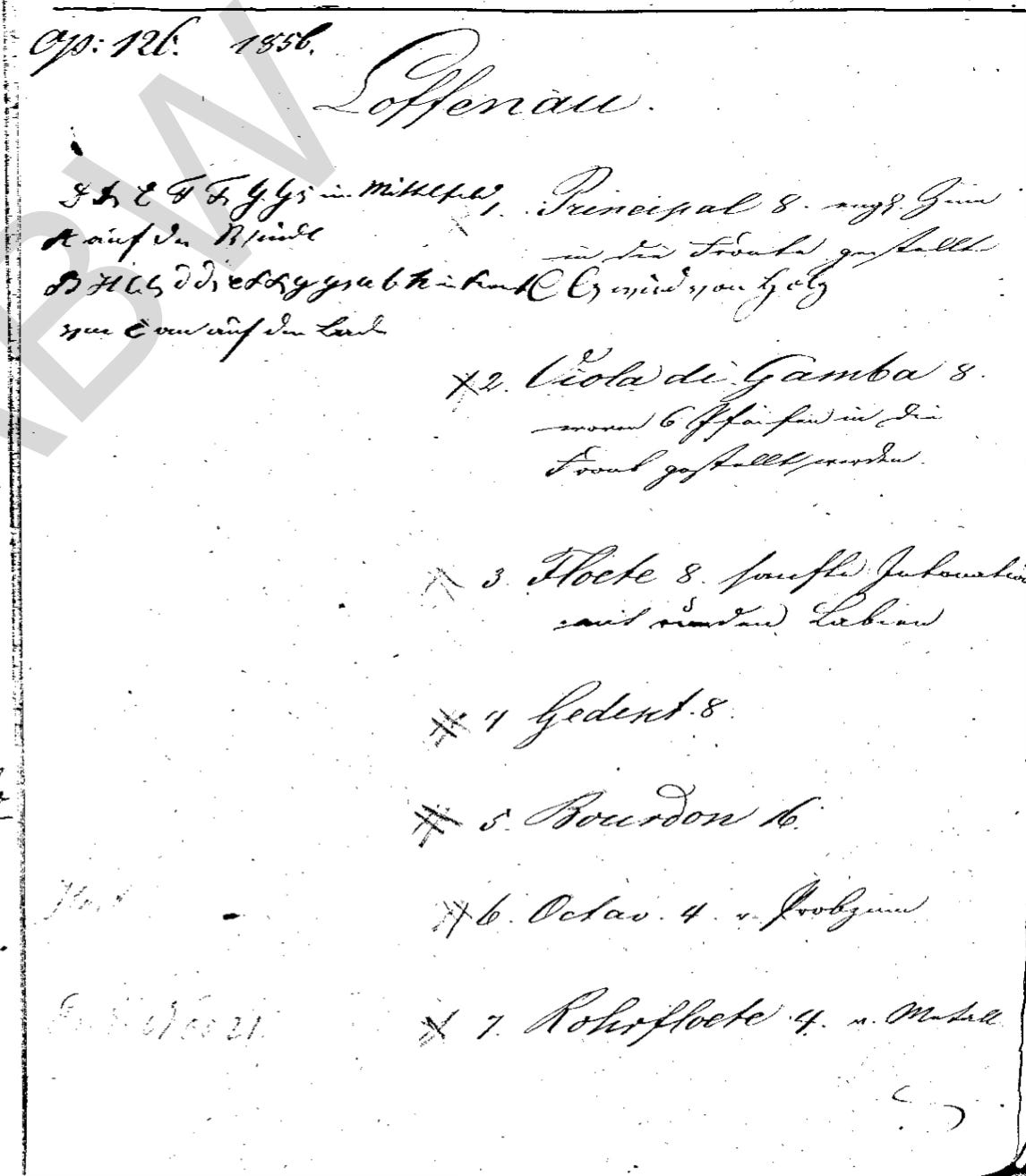

Leider hat es dann fast 13 Jahre gedauert bis die Gemeinde ihre bestellte Orgel auch bezahlen konnte und das Instrument wurde 1856 als Opus 126 der Firma Walcker errichtet. Zwischenzeitlich stieg der Preis auf rund 3200 Silbergulden (etwa 30 kg Silber mit einem heutigen Wert von ca. 40000 Euro.)

Die Orgel war ein Prestige-Objekt des Dorfes und für ihre Größe (mit immerhin 23 Registern und 2 Manualen plus Pedal) sehr günstig, man vermutet, um mit der Orgel in der Umgebung für die Firma zu werben. Die Herrenalber haben sich dann auch 1869 – rund 10 Jahre später - eine etwas größere Orgel mit drei Manualen ebenfalls von Walcker bauen lassen.

Die Herrenalber Orgel diente mit als Vorbild für die letzte Restaurierung der Orgel durch die Firma von Hans-Georg Vleugels aus Hartheim (im Odenwald), die im Jahr 2004 abgeschlossen wurde, und das heutige (Klang)bild ausmacht. Diese Restaurierung ist geprägt von dem Trend zu "historisch-authentischen" Instrumenten, der um die Jahrtausendwende bei der Renovierung oder den Neubau von Instrumenten Mode war. So wurde aus der "Restaurierung" der aufwendige Versuch einer "Rekonstruktion" des Originals am Vorbild der Herrenalber und anderer Walcker-Orgeln.

Praktische Erweiterungen (und meine langgehegten Wünsche) wie ein Schweller, mit dem man die Lautstärke verändern kann, oder gar eine automatische Setzeranlage, mit der die Registrierung (Tonbild) auf Knopfdruck wechselt, wurden bei dieser Überarbeitung der Orgel ausgelassen. Digitale Orgeln in heutiger Tonqualität und quasi unbegrenzten Registerumfang waren 2004 noch gar nicht möglich.

Stattdessen findet man nun als grosse Besonderheit dieser Orgel, dass die Blasebälge der Orgel auch mechanisch bewegt werden können, wie es vor der Elektrifizierung der Orgel im Jahr 1966 notwendig war. Manche ältere Loffenauer mögen sich an den sonntäglichen Arbeitseinsatz an den Bälgen zur Erzeugung der notwendigen Luft (Wind) erinnern. Diese sog. Kastenbalganlage wurde 1966 durch ein elektrisch-betriebenes Gebläse ersetzt.

Die Überarbeitung der Orgel im Jahr 1966 war nicht nur zum Vorteil der Loffenauer Knaben, sondern besserte auch einige alte Kriegsschäden aus: im Jahr 1917 wurden Pfeifen aus dem Gehäuse entfernt und für den Kriegseinsatz eingeschmolzen. Die Überarbeitung 1966 hatte aber ansonsten mehrere Merkwürdigkeiten, beispielsweise wurden unterschiedliche Techniken für die Luft-Logistik für die beiden Klaviaturen (Manuale) und für das Pedal verwendet, diverse Dinge (wie Register) hinzugefügt, manche alte Register weggeworfen. Der gesamte Spieltisch wurde erneuert und durch ein standardisiertes Fabrikteil ersetzt, das den (verschollenen) historischen Spieltisch ersetzte.

Diese Veränderungen wurden mit der Renovierung im Jahr 2004 rückgängig gemacht; mit sehr großem Aufwand wurde ein "authentischer" Spieltisch einzeln angefertigt, der dem historischen Vorbild der Originale möglichst nahe kommen sollte. 1966 wurden manche der ursprünglichen Register ausgetauscht und die Mixtur (eine Mischung aus mehreren Pfeifen) umgestellt. Auch diese Veränderungen wurden in der Restaurierung 2003 wieder rückgängig gemacht, um möglichst an das vermutete historische Klangbild heranzukommen. Insgesamt klingt die Orgel nach dieser Restaurierung wieder deutlich "romantischer" und entspricht eher dem Klangbild von Orgeln aus dieser Zeit.

Die Rekonstruktion aus dem Jahr 2004 hatte einige Kinderkrankheiten, die in den Folgejahren bis ca. 2006 nach und nach behoben worden sind, z.B. sind Bänder des Balges mehrmals gerissen, und damit hatte die Orgel "keine Luft" mehr und konnte deshalb keine Töne erzeugen.

Die Orgel bietet heute eine große dynamische Bandbreite, allerdings in gröberen Stufen, und ein romantisches Klangbild. Nicht alle Klangfarben (Register) sind voll kombinierbar und ein ganz leises Pianissimo (pp)-Spiel ist nicht möglich. Ein ansteigendes lauter werden (Crescendo) gelingt nur begrenzt, wenn man den leisen Stimmen allmählich und systematisch hinzufügt und erst zum Schluss die Prinzipale. Die Zusammensetzung der Register ist ideal für die Begleitung einer großen Gemeinde (also vollbesetzter Kirche) oder für Konzerte frühromantischer Präludien und Variationen, wie z.B. von Mendelssohn Bartholdy, die sich mit den Flötenregistern abwechslungsreich spielen lassen. Der Geheimort für den besten Klang ist der Chorraum (rund um den Altar), wie manche Chorsänger sicher bestätigen können.

Bemerkenswert ist bis heutedas Engagement der Loffenauer Bürgerschaft, welche vor 180 Jahren den Bau und 2003 die Renovierung überhaupt erst möglich machte. Zur Finanzierung dieser Renovierung wurde am 6. und 7. Mai 2000 das "Orgelfest Loffenau" veranstaltet, das als "kleines" Dorffest konzipiert war und auf den Plätzen um Kirche und Pfarrhaus stattfand . Es umfasste ein umfangreiches Programm mit musikalischer Unterhaltung (Fanfarenzug, Chöre, Musikvereine, Akkordeonmusik), sportlichen Aktivitäten (Torwandschießen, feuertechnische Spiele), Reitvorführungen, Kutschfahrten, Kinderbetreuung, Flohmarkt, Turmbesteigung, Besichtigung von Orgel und Fresken, sowie einer großen Tombola. Die Bewirtung und Organisation erfolgte durch alle Loffenauer Vereine, Kindergärten und die Grundschule. Insgesamt kamen bei diesem Fest über 15700 € für die Orgel zusammen.

Insgesamt kostete die Renovierung 308776 €, wovon 43100 € vom Land bezuschusst wurden, 40000 € von der weltlichen Gemeinde Loffenau und die restlichen 3/4 des Betrags von der Kirchengemeinde und Landeskirche aus den Kirchensteuern und weiteren Spenden der Gemeindemitglieder bezahlt wurde. Der in der evangelischen Kirche ausliegende Bildband von Helmut und Brigitte Dresel über die Renovierung von Kirche und Orgel zeigt auch die vielen Stunden der vielen ehrenamtlichen Helfer, die beim Auf- und Abbau geholfen haben.

Weiterführende Informationen

Hans-Georg Vleugels, Restaurierung/Rekonstruktion der Eberhard-Friedrich-Walcker-Orgel aus dem Jahre 1856 in der Heilig-Kreuz-Kirche in Loffenau/Schwarzwald, Juni 2004 (Prospekt der evangelischen Kirchengemeinde Loffenau)

Raphael Volz, Die Walcker-Orgel Loffenau: Historie, Umbau und Restaurierung, Mai 2000 (Beschreibt den Zustand vor der Restaurierung)

Markus Zimmermann, Ein Oberton-Crescendo: Die Walcker-Orgel von 1856 in Loffenau, Ars Organi (53), Heft 2, Juni 2005 (Fachzeitschrift für Orgelbau)

Walcker Orgelbau, Opus Buch 2 (1838-1843), Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, Online: https://www.wa-bw.de/wp-content/uploads/wacker-orgelbau/WABW_B0123_Opus_Buch_02.pdf Seiten 332-335

Walcker Orgelbau, Opus Buch 6 , Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, Online: https://www.wa-bw.de/wp-content/uploads/wacker-orgelbau/WABW_B0123_Opus_Buch_06.pdf Seiten 65-67